2014-11-06 09:19来源:青岛日报/青报网

【青岛日报/青报网记者张兆新文/图】

青岛日报/青报网讯11月5日上午,德国老兵后裔和德国“中国青岛”合唱团的“先辈寻踪”活动在小鱼山公园和中国海洋大学鱼山校区(俾斯麦兵营)开始,岛城文史专家衣琳负责讲解。据介绍,德国占领青岛后,在小鱼山山顶修筑炮台,并配置了150毫米加农炮,1985年3月,小鱼山公园建成。

访问团成员正在登小鱼山

在红瓦绿树背景下合影

彼得拉(Petra),今年63岁,她的爷爷是一名牧师,1913年曾经跟随德军来青岛。据彼得拉介绍,当年她爷爷曾经在青岛认识了一位叫木兰的中国姑娘,俩人彼此产生了好感。1914年,她爷爷独自回到了德国,并结婚生子。中国姑娘木兰随后也去了德国,并在德国去世。彼得拉曾经去过木兰的墓地吊唁。关于她爷爷与中国姑娘的爱情故事,彼得拉并没有过多的透露。在那个年代,这样跨国爱情故事注定是凄美而遗憾的。

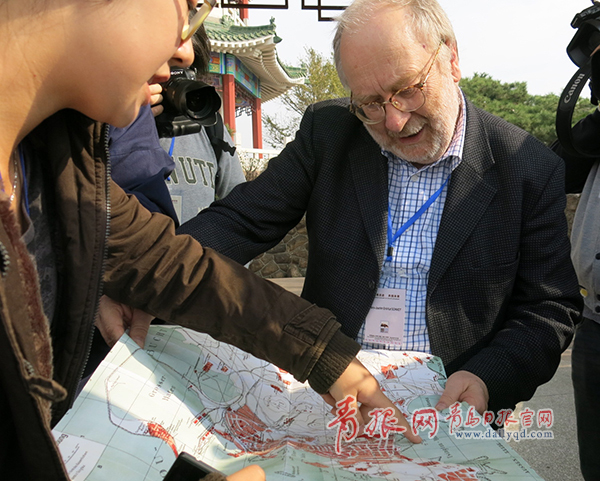

研究日德战争的德国历史学家施密特先生向记者展示1917年的青岛老地图。

据施密特介绍:“当1914年的日德战争爆发时,驻防青岛的德国士兵和平民共5050人,其中200人死于战火,4700人作为战俘被押送到日本,75人设法逃返德国,另外还有250名平民和150名军人被关押在中国。当时的中国老百姓对这些德国战俘非常友好友好”。

此次访问团团长穆勒(右一)和德国老兵后裔迪特尔

迪特尔今年77岁,他父亲是一名土木工程师,曾经负责建造俾斯麦兵营和总督府。1900年,八国联军侵华后撤出北京,一部分德军驻扎在青岛,迪特尔父亲就是这个时候来的青岛。1902年返回德国,1905年再次来到青岛,一共在青岛呆了6年时间。迪特尔说:“我出生时,父亲已经60岁了,他是家里第六个孩子。我的姐姐在我来之前告诉我,看看这边有没有自己的亲戚。”说完自己哈哈大笑起来。而关于父亲的这些故事,迪特尔大部分听家人讲的。迪特尔家卖房子的时候,翻出了当年他父亲在青岛生活老照片,这次也一起带过来了。并要捐献给青岛。

在参观完小鱼山公园后,随后访问团来到中国海洋大学鱼山校区。

“中国青岛”合唱团成员参观海大校园

据衣琳介绍,俾斯麦兵营自1903年开工,1909年竣工,历时7年,耗资约75万马克。日本占领青岛后,兵营被改名为万年兵营。1924年9月成立私立青岛大学。 1930年9月,成为新的国立青岛大学。1931年,国立青岛大学改称国立山东大学。抗战全面爆发后,国立山大奉命内迁。校园再度成为日军兵营。日本投降后,国立山大于1946年在青岛恢复。1952年夏,全国开始高等院校调整,山大许多科系被分离,在济南、武汉、南京等城市组建新的大学。1958年10月山大被迁济南,仅有海洋、水产和正筹建的地矿三系留在青岛,前两者在随后组成了山东海洋学院,即今天的中国海洋大学……

“中国青岛合唱团”成员

合唱团在海大鱼山校区(俾斯麦兵营)唱《水手之歌》

来自德国的“中国青岛”水手合唱团,成立于1911年,活动基地位于德国的埃斯林根市。为何一个德国合唱团会取名为“中国青岛”这个合唱团最初正是由一些上世纪初曾经到访过青岛的水手,再返回故乡后,时常怀念起在这个东方国度海滨之城的时光,于是聚合组织成立了名为“中国青岛”的水手合唱团。他们的标识上也赫然印着“中国青岛”四个汉字,一百多年来没有改变。一百多年来他们用歌唱延续着与青岛的渊源。

文章来源:青岛日报/青报网